先週決済が終わったアパートですが、前面道路がいわゆる「但し書き道路」(「43条2項」)でした。

「但し書き道路」(「43条2項」)と建築基準法上の道路では、土地の価値がだいぶ違います。

そこでこの前面道路関係でちょっと頑張ったのでその経緯を振り返ってみます。

接道義務とは?

幅員4m以上の建築基準法上で認められた道路に2m以上接道していないと、原則として家は建てられないというのは、ご存知の方が多いと思います。

ここで「原則として」というのがポイントで、例外的な措置として「但し書き道路」(「43条2項」)というのが有ります。

もともとなぜこのような接道に関する規定があるのかというと、建物の敷地がそれなりの道路に面していないと、安全上・防火上良くないからです。

具体的には消防車が入れなくて火事の際に消火活動ができなかったり避難しにくかったりとかが無いようにですね。

但し書き道路(43条2項)に面した土地の評価

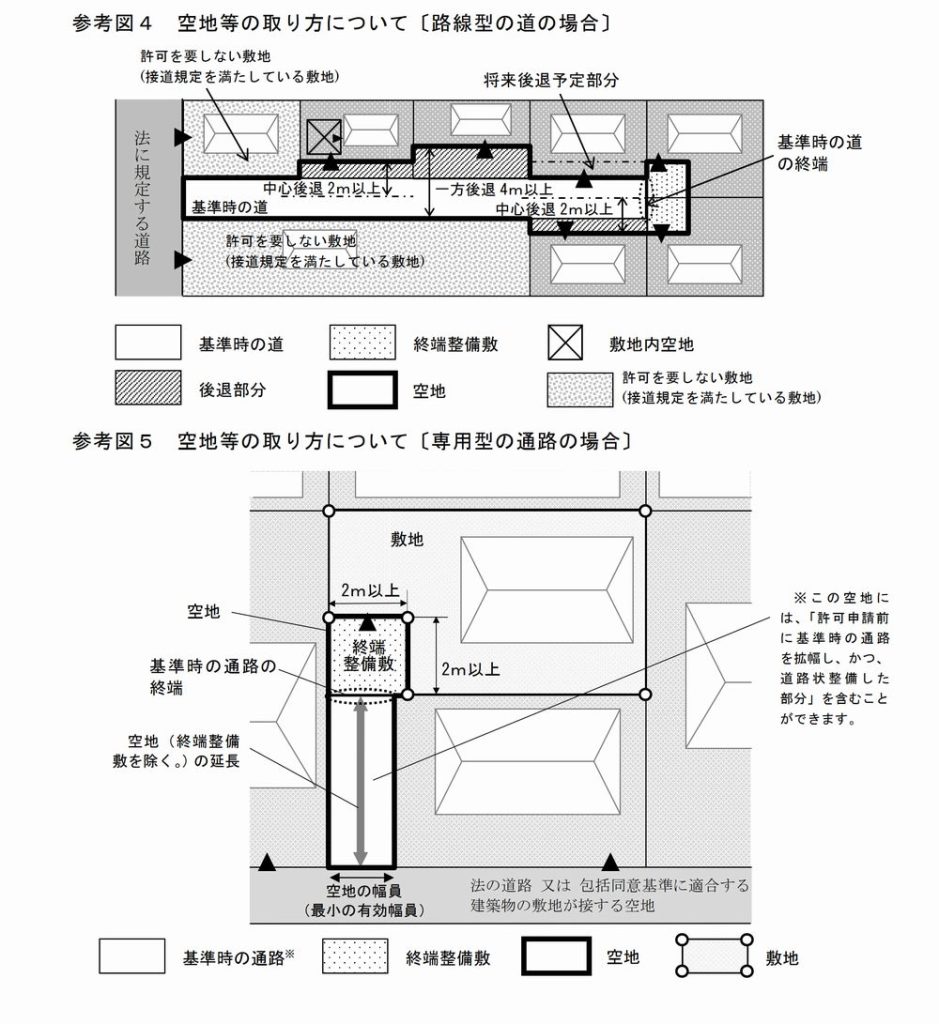

で、「但し書き道路」(「43条2項」)ですが、これは建築基準法上の道路ではないけれども、安全上問題無さそうな道路や空き地に接している建物の場合は、建築審査会の許可を受けて条件が合えば建築することが認められるというものです。

ただ、条件付きで建築許可が出るということで、建物の種類や規模など、普通に接道している敷地とくらべて制約付きなことが多いです。

また、銀行の担保評価でも減額の要因となります。

ということで、土地としての評価額は安くなってしまいます。

なぜ建築基準法上の道路ではない?

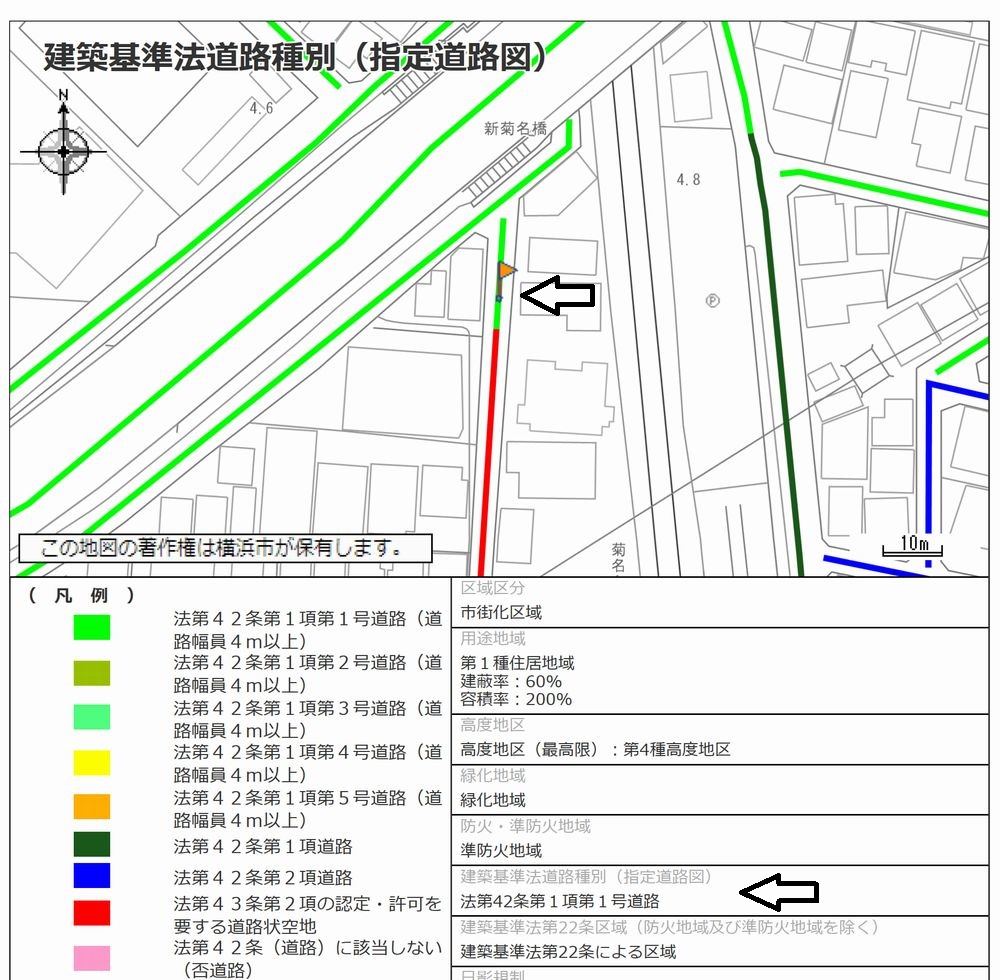

話は戻って、今回の物件ですが、横浜市に確認すると前面の道路は「但し書き道路」(「43条2項」)となっていました。

とはいっても、この道路自体は横浜市の公道で、幅員も4m以上有り、普通に自動車が行き来しています。

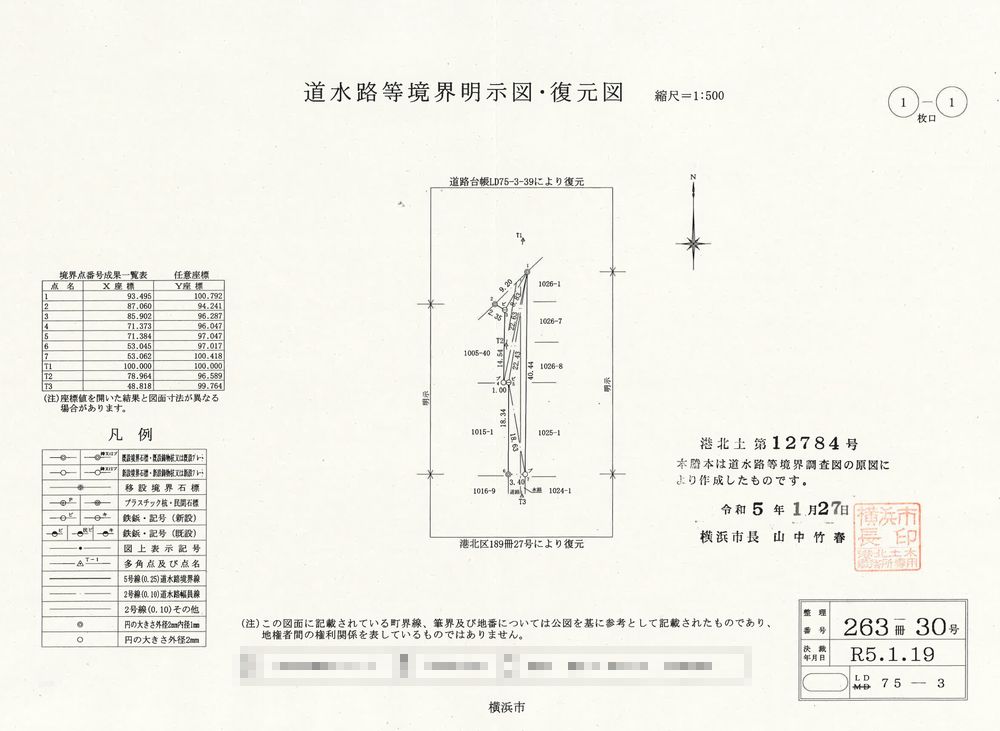

で、なぜこれが建築基準法上の道路でないかということを横浜市に相談した所、道路と民地の境界確定がされていないためだと分かりました。

道路境界が確定していないと道路の正式な幅員が決まらないので、建築基準法上の道路にならないという理屈だそうです。

さらに、幅員が確定しないということは「但し書き道路」(「43条2項」)の許可を得る場合も判断が難しいと言われてしまいました。「43条2項」の相談は市街地建築課です。

道路境界確定

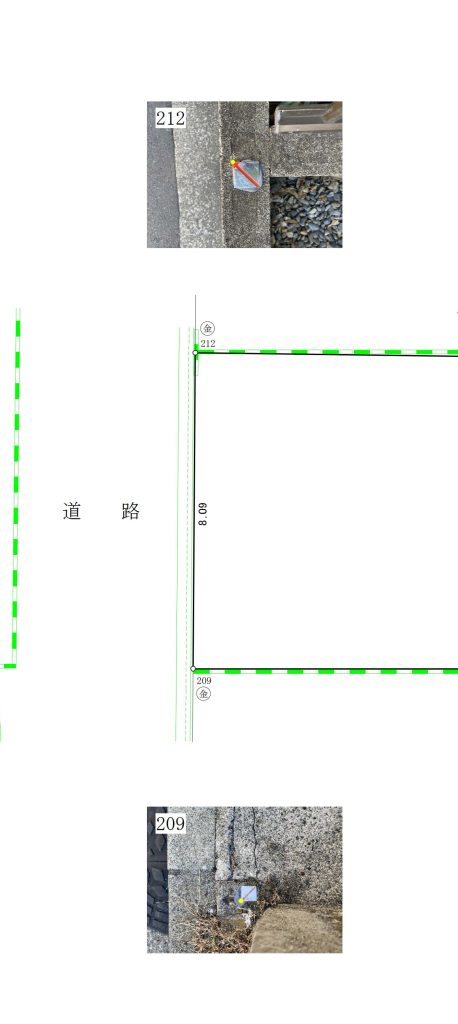

ということで、道路境界が確定すれば良いとのことで、土地家屋調査士事務所に相談して、確定測量を実施してもらいました。

なんだかんだで半年くらいかかりましたが、隣地立会など含めて無事確定測量も終了し、道路の位置が確定しました。

ちなみに道路境界の確定は横浜市の土木事務所の管轄です。

なお、公費で境界調査をしてくれる制度もあるそうのですが、これは4月に予算が付いた後、概ね5月にはその予算が無くなってしまうとの事で時期的に申請できませんでした。

道路種別の判定替え

さらに建築基準法の道路種別を管轄するのが横浜市の建築指導課で、ここで再度判定してもらい、無事に建築基準法上の道路となりました。(42条1項1号道路)

時間とお金はそれなりにかかりましたが、接道状況に問題の無い物件となり、価値が上がったので安売りしなくて済みました。良かったです。

今回は前面道路が公道だったのですが、これが私道で所有者が複数人もいたりすると、さらに面倒になります。

不動産のご相談はお気軽にどうぞ。

コメント